Auf technischer Ebene wurde immerhin erreicht, dass die USA anerkennen, dass Devisenmarktinterventionen ein legitimes und wichtiges Instrument der Geldpolitik sind – nämlich um angemessene monetäre Rahmenbedingungen zu gewährleisten und die gesetzliche Aufgabe der Preisstabilität zu erfüllen.

Tatsächlich spielt der Wechselkurskanal in einer kleinen, offenen Volkswirtschaft wie der Schweiz eine zentrale Rolle für die Teuerung. Seit 2022 ist die Möglichkeit von Devisenmarktinterventionen denn auch ausdrücklich Teil des geldpolitischen Konzepts der SNB.

Von April bis Juni 2025 kaufte die Nationalbank Devisen im Gegenwert von 5,1 Milliarden Franken (Die SNB veröffentlicht ihre Devisenmarktaktivitäten jeweils mit einem Quartalsverzug, am Ende des Folgequartals). Damit setzt sie eine Kehrtwende fort, die Anfang 2024 eingeleitet wurde: Sie tritt wieder als Käuferin auf. Davor hatte sie in grossem Stil verkauft – im Jahr 2022 für 22,3 Milliarden Franken, 2023 gar für knapp 133 Milliarden.

Und wir erinnern uns: Während der Finanzkrise, der Eurokrise und Corona und der damit verbundenen Unsicherheit an den Finanzmärkten war sie ausschliesslich als Käuferin aktiv gewesen, um Aufwertungsdruck abzufedern. Die Devisenreserven der SNB erreichten Ende 2021 mit 1’015 Milliarden Franken einen Höchststand – rund elfmal höher als noch 2007 (85 Milliarden Franken).

Die Kunst bei Devisenmarktinterventionen besteht indes in zwei Dingen:

Erstens: Wechselkursbedingte Preisveränderungen verändern primär relative Preise. Eine Abwertung, die importierte Güter verteuert, bedeutet zunächst keine Inflation im eigentlichen Sinn – also keine Entwertung des Geldes –, sondern schlicht Teuerung in bestimmten Teilen des Warenkorbs. Erst wenn Löhne als Folge steigen oder sich Preiserhöhungen auf andere Güter ausweiten, entsteht Inflation. Gleiches gilt umgekehrt für Aufwertungen und Deflationsgefahren. Entscheidend ist also, wie stark sich die anfänglichen Importpreiseffekte auf die Inflationserwartungen übertragen. Kurz: Je heftiger die Bewegung, desto grösser das Spillover-Risiko.

Fazit: Die SNB interveniert, wenn der Franken rasch und stark aufwertet – nicht bei jeder kleinen Welle.

Zweitens: Der politische Tanz. Devisenkäufe sind heikel. Das US-Finanzministerium hat die Schweiz zuletzt im Juni zusammen mit acht weiteren Ländern auf eine Überwachungsliste möglicher Währungsmanipulatoren gesetzt. Doch erst kürzlich unterzeichneten das Finanzdepartement, die SNB und das US-Finanzministerium eine gemeinsame Erklärung zu makroökonomischen und wechselkursbezogenen Fragen. Darin bekräftigten beide Seiten ihre Verpflichtung zu den Prinzipien des Internationalen Währungsfonds – was politischen Druck aus Washington zumindest teilweise entschärft, sind doch Interventionen zur Wahrung der Preisstabilität demnach legitim.

Aber Hand aufs Herz: Wird das Donald Trump beeindrucken?

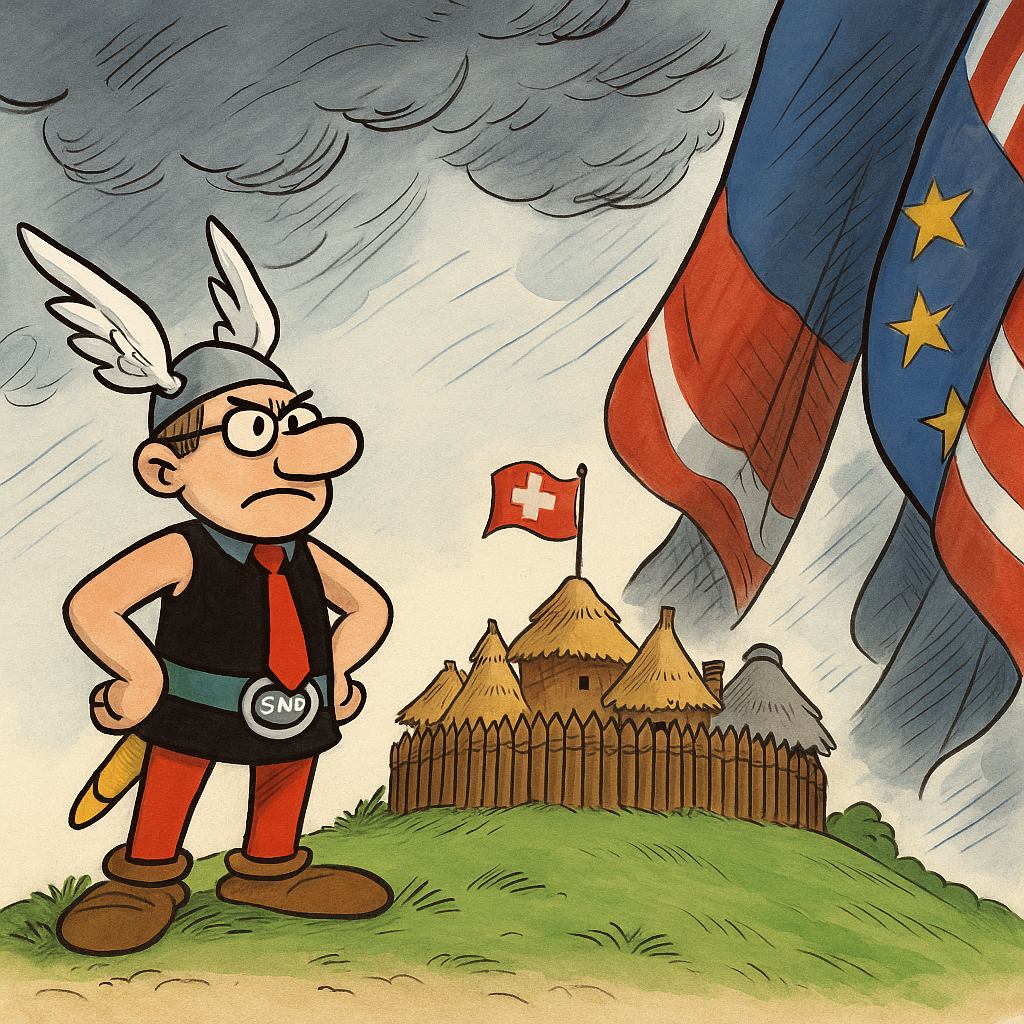

Mein Fazit: Die SNB tut alles, um im Ausland die Notwendigkeit ihrer Politik zu erklären – und verkauft Devisen, wann immer es die Lage erlaubt. Ob sie Trump damit überzeugt, ist fraglich. Doch wie das gallische Dorf bleibt sie stur ihrem Mandat treu: der Wahrung der Preisstabilität. Wenn dafür Interventionen nötig sind, werden sie auch getätigt – selbst wenn die Politik nach dem Liberation Day toibelnd hochkocht.

Ich gehe entsprechend davon aus, dass der EUR/CHF-Kurs vorerst keine übermässigen Schwankungen zeigen wird.

Fun Fact: Diese berechenbare, regelbasierte Geldpolitik zahlt sich aus – mit der wohl stärksten Währung der Welt.

Ein kleiner Pyrrhussieg allerdings: Denn eine allzu starke Währung bedeutet eben auch wieder sinkende Importpreise, Deflationsgefahr – und damit letztlich die Notwendigkeit neuer Interventionen. Die SNB bleibt also gefangen in ihrem eigenen Erfolg: stark, standhaft – und zum Handeln gezwungen, sobald der Franken – wegen ihrem eigenen Erfolg – zu stark wird.