Seit letzter Woche haben wir ihn, den Handels-Deal mit Trump. Welchen Schaden Zölle für den Industriestandort anrichten, zeigen die Aussenhandelsdaten. Korrigiert um die Exporte von Pharmaprodukten sanken die Warenausfuhren in die USA in den vergangenen drei Monaten um 21.6% (gegenüber dem Vorjahr). Das seit August entgangene Exportvolumen beläuft sich auf geschätzte 1.1 Milliarden Franken. Der Zollhammer wirkt, und aus der Wirtschaft vernimmt man grosse Erleichterung über die Einigung auf einen US-Zoll von 15%. Zufrieden kann man nicht sein, vor einem Jahr wäre diese Nachricht ein grosser Schock gewesen. Immerhin hat man nun keinen zollbedingten Wettbewerbsnachteil mehr gegenüber Konkurrenten aus dem EU-Raum.

Der Wettbewerb in Europas Pharmaindustrie steigt. Die Preise werden es auch.

Obwohl die Pharmaexporte in die USA einer der wichtigsten Faktoren sind, weshalb Trump die Schweiz so sehr ins Visier seiner Handelspolitik genommen hat, sind diese weiterhin ausgenommen von den Zöllen. Drohende negative Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und die Inflation dürften der Grund sein, warum Trump Zölle auf Pharmaprodukte weiterhin lediglich als Drohpotenzial einsetzt. Tatsächlich haben in den vergangenen Monaten europäische Pharmakonzerne zusammen Investitionen von rund 150 Milliarden US Dollar in US-Standorte angekündigt, etwas mehr als die Hälfte kommt von Schweizer Firmen.

Der wichtigste Grund für die Verlagerung der Produktion in Richtung USA besteht nicht in den Zöllen, sondern darin, dass neue, innovative Biotech- Therapien zunehmend in der Nähe des Patienten hergestellt werden, um einen schnelleren Zugang zu zeitkritischen Therapien zu ermöglichen. Die Handelspolitik hat hier eher den Charakter eines Katalysators für den bereits stattfindenden strategischen Shift der Produktionskapazitäten in die USA.

Was bedeutet dieser Shift für den internationalen Standortwettbewerb? Bei einer vollständigen Versorgung des US-Marktes aus den USA läge das Wachstumspotenzial in Europa auf einem Niveau, das angesichts der hohen Kapital- und Forschungsintensität von Pharmaunternehmen viel zu niedrig wäre. Zwar wird es kaum zu einer vollständigen Verlagerung kommen, doch sicher ist: Der Kampf um Marktanteile wird sich in Europa verschärfen, die Wettbewerbsintensität wird steigen. Die Preise werden es langfristig auch müssen.

Schweizer Wettbewerbsfähigkeit: noch sehr gut, hat sich aber schleichend verschlechtert

Wie steht es um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Pharmaindustrie? Gemäss dem von BAK berechneten Global Industry Competitiveness Index (GICI) sind die USA mit grossem Abstand Nummer 1. Dahinter liegt das Trio Irland, Schweiz und Dänemark, die sich kaum etwas schenken. Auch wenn das ein hervorragendes Ergebnis ist, darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Position der Schweiz in den vergangenen 5 Jahren schleichend verschlechtert hat. Nicht weil man selbst schlechter wurde, sondern weil andere besser wurden. Eine ernstzunehmende Entwicklung betrifft die Verschlechterung der Schweiz im Bereich Innovation und Technologieführerschaft, wo man vom zweiten auf den fünften Platz abgerutscht ist.

Unsere Datenanalyse entlang der gesamten Innovationswirkungskette attestiert der Schweiz grundsätzlich ein gutes Abschneiden. Aber sie ist in keinem der Bereiche ganz oben zu finden. Untersucht haben wir die Bereiche Akademische Forschung, Venture Capital Finanzierung, Forschungsaufwendungen und -performance der Industrie, Digitalisierung in der industriellen Forschung und Entwicklung, Klinische Studien bis hin zu den Zulassungszeiten für neue aktive Substanzen. Die USA ist in fast allen Bereichen das Mass aller Dinge. Die Niederlande sind in fast allen Feldern besser als die Schweiz. Auch Grossbritannien, Israel oder Belgien haben die Schweiz in einzelnen Bereichen überholt.

Die Luft wird dünner

International setzen Länder wie die USA, China, Frankreich, Grossbritannien oder Deutschland auf umfangreiche industriepolitische Förderprogramme, um die Wettbewerbsfähigkeit der Pharmaindustrie zu stärken und die Versorgungssicherheit zu verbessern. Das Volumen der Förderprogramme ist gigantisch. In Frankreich gibt man im Rahmen des «Plan Innovation Santé 2030» rund 9 Milliarden Franken aus. Das entspricht 6 Mal dem Budget der ETH Zürich im Jahr 2026. In Grossbritannien kostet der «Life Sciences Sector Plan» 3 Milliarden Pfund bis 2028, auf Jahresbasis eine ähnliche Grössenordnung.

Was auffällt: In allen betrachteten Ländern werden grosse Anstrengungen unternommen, die Pharmaindustrie umfassend, d.h. entlang des gesamten Innovationsprozesses anzuschieben. Um nur einige Massnahmen zu nennen: In den USA gibt es finanzielle Anreize für Hochrisikoforschung, in Deutschland steuerliche Anreize für Investitionen in Venture Capital, in Grossbritannien eine Ausbildungsoffensive im Bereich Bioinformatik, in Frankreich staatliche Co-Investitionen in die Erweiterung von Produktionsanlagen für Zell- und Gentherapien und in China setzt man unter anderem strategisch auf den Aufbau von skalierten Pharmaclustern.

Und es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit: Neben Industriepolitik im engeren Sinne beinhalten die Programme auch zahlreiche Massnahmen, bei denen es um die spezifischen Rahmenbedingungen des Pharma-Standorts geht. So sind bspw. ausnahmslos alle betrachteten Länder bemüht, behördliche Prozesse wie bspw. die Zulassungsverfahren effizienter zu machen oder sich zentral um die Infrastruktur von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke zu kümmern.

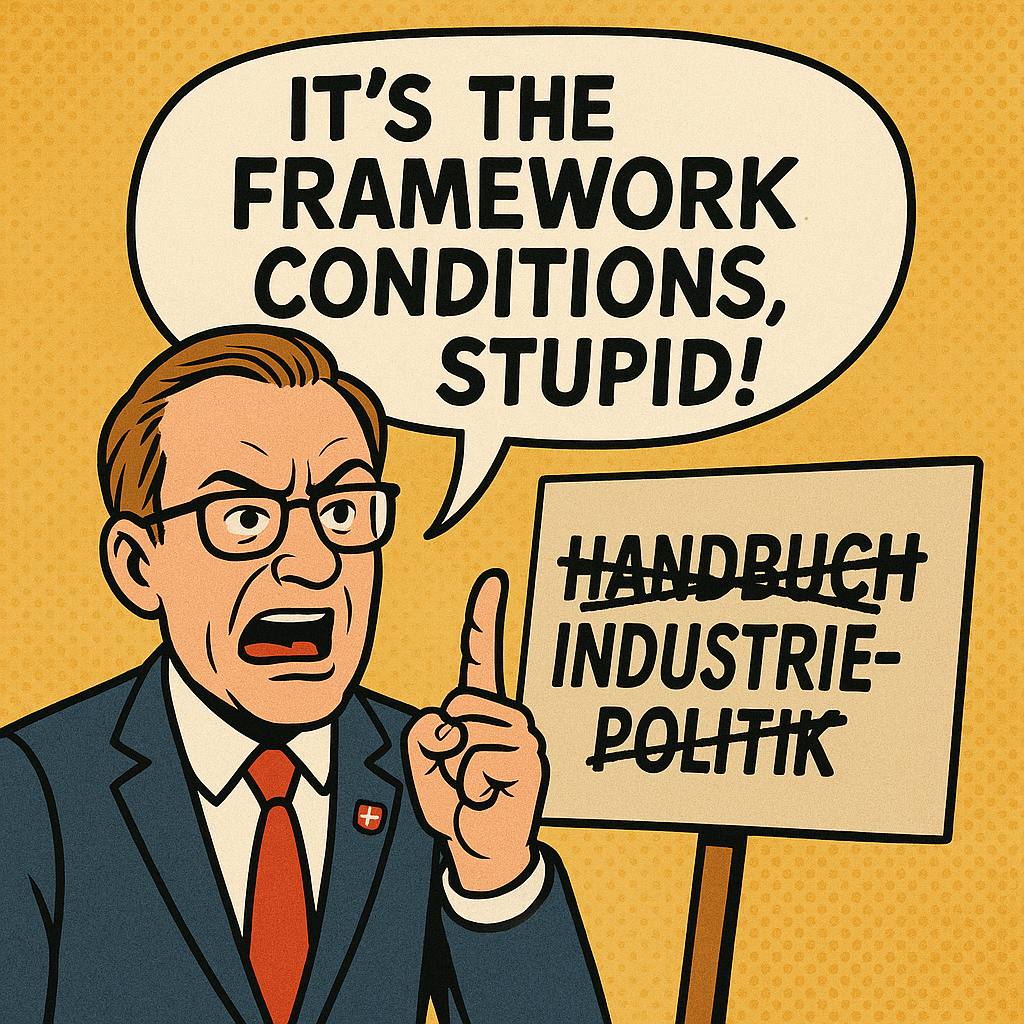

Wie weiter? Dem ordnungspolitischen Kompass folgen!

Was bedeutet das für den Standort Schweiz? Es wäre naiv zu glauben, die Schweizer Wettbewerbsposition sei immun gegenüber den industriepolitischen Offensiven in anderen Ländern. Auch von dieser Flanke her wird der Wettbewerbsdruck steigen. Dennoch verzichtet man hierzulande seit jeher und aus guten Gründen auf industriepolitische Abenteuer – es wäre langfristig ineffizient und ein industriepolitischer Wettlauf mit den grossen Nationen ohnehin nicht finanzierbar. Stattdessen fokussiert man in der Schweiz traditionell auf die Herstellung günstiger Rahmenbedingungen.

Dort sollten wir dann allerdings den Anspruch haben, die Beste zu sein, und da gibt es einiges zu tun: erstens die Schaffung bzw. Verbesserung des Gesundheitsdaten-Ökosystems, zweitens die Stärkung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von klinischen Studien, bspw. durch Digitalisierung, schnellere Zulassungsprozesse und die Förderung dezentraler Studien und drittens die Modernisierung des Preissystems, um die Verhandlungszeit zu reduzieren und damit den Zugang zu innovativer Medizin in der Schweiz zu verbessern.

Was kann der Staat sonst noch tun?

Im Rahmen der Standortpolitik gibt es nicht DEN Staat, sondern es sind verschiedene Akteure aus verschiedenen Bereichen, welche die Rahmenbedingungen gestalten. Durch Koordination und Vernetzung der Akteure untereinander sowie mit externen Stakeholdern können Lösungen vorangebracht werden, welche den Zielkonflikt zwischen Finanzierung der Gesundheitskosten, Zugang zu innovativen Medikamenten und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie entschärfen. Das wäre der konstruktive Schweizer Weg einer «Pharmastrategie» ohne Industriepolitik.

Sektorübergreifend stellt die Sicherung und Weiterentwicklung der Beziehungen zur EU einen Meilenstein dar. Davon profitiert die gesamte Wirtschaft. Abkommen mit den USA und weiteren Ländern sollten angestrebt werden. Denn freier Handel ist eine Grundbedingung, dass wir unsere insgesamt immer noch hohe Standortqualität auch in wirtschaftliche Stärke umsetzen. Herausforderungen im Bereich der allgemeinen Rahmenbedingungen sind die Erhaltung der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit sowie die ausreichende Finanzierung der Grundlagenforschung.

Und dann wäre da noch das Thema Regulierung und Bürokratie. Die Wirtschaftsverbände sind sich darin einig, dass mehr Industriepolitik nicht hilft – aber weniger Regulierungen schon. Um da die richtigen Massnahmen auszuwählen braucht es: erstens gute Daten darüber, wie stark Firmen wirklich belastet werden und zweitens bessere Prüfungen, welche Folgen neue Gesetze haben. Daran haben wir im letzten Jahr gearbeitet, und die Ergebnisse werden wir in Kürze veröffentlichen.